骨刺、坐骨神經痛一定要開刀?

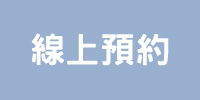

坐骨神經酸痛麻會由腰部傳到大腿外側、小腿到腳背底。其實主要原因是腰部4、5節曾因受傷一直未有良好治療,經過8年、10年...4、5節關節韌帶退化造成骨頭搖動、滑脫,椎間盤突出,骨刺壓迫到坐骨神經所致。同樣地,頸椎5、6、7節神經受壓迫也會造成頸、肩、膏肓、臂、手指酸痛麻。

因坐骨神經痛會造成病患身體的痛楚,以及行動上的不方便,因此病患常誤以為開刀可一勞永逸解除病痛而接受開刀治療。結果有些患者是好了(但一段時間後復發),但為數不少開完刀後,病痛狀況一樣沒有改善,甚至更差,而且造成一生無法彌補的遺憾!

中醫治療坐骨神經痛,瑞泰張順航老中醫經過臨床40年的驗證,透過活血化瘀,通經活絡、補腎壯骨來活化受損筋骨神經,使恢復彈性,錯位自然矯正,腰椎骨刺壓迫引起腰臀大小腿酸痛麻,坐不久,走不遠,睡覺翻身痛,通常2-3個月就可以治好;頸椎骨刺、椎間盤突出壓迫所引起的頸肩背手臂手指酸痛麻,通常1-2個月就可以治好。張醫師的的確確療癒了不計其數的坐骨神經痛患者。。

坐骨神經痛腰椎是骨關節炎的好發部位,以第四、五、六腰椎最為常見,累及椎間盤、椎體或後骨突關節的骨質增生,可引起腰椎及腰部軟組織酸痛、脹痛、僵硬與疲乏感,甚至彎腰受限,鄰近的神經根受壓,可引起相對的症狀,如局部疼痛、發僵、神經痛、麻木等。壓迫坐骨神經可引起坐骨神經炎,其表現為患肢劇烈的麻痛、灼痛、抽痛、向整個下肢放射。

壓迫馬尾神經,可引起括約肌功能障礙的馬尾症候群。外傷及慢性勞損為常見原因。

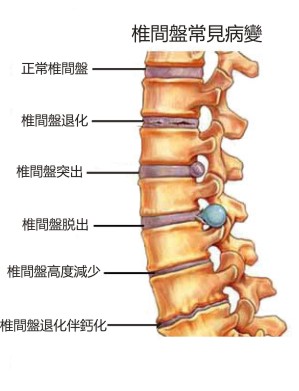

腰椎間盤退變,隨年齡的增長而失去其正常彈性。由體重的壓迫間盤物質可向後突出而黏連神經根鞘,亦可鈣化而出現唇樣增生,小關節突間關節變性,產生真性脊椎骨關節炎。

腰 酸 痛

骨刺生在腰椎:

壓迫到腰椎神經,尤其是第四、第五腰椎,引起腰部或坐骨神經痠痛,腰彎曲困難,有的坐也痛,躺也痛,站也痛、走路也痛,造成行動不便。

骨刺生在薦椎:

壓迫到薦椎神經,引起臀部腳關節神經「痠、抽、痛、麻、痺」腳伸縮走路困難,不能走久站久,有的腳會緊會腫會痛。若骨刺壓迫到頸部中樞神經,嚴重則會造成全身癱瘓。

腰酸痛、脊椎病變的原因

,大多數是由於長期使用不當與姿勢不良引起的。例如久站和久坐、過度彎腰工作或搬重物,脊椎逐漸退化與骨質疏鬆會更加重病情 腰部酸痛跟骨盆相關,我們人類是兩隻腳站立支撐身體整個重量的作用 所以骨盆它是由四條韌帶在平衡肌肉的軟組織,如果另一邊過度承受負荷,以致骨盆上下高低不等,在這雙重因素之下 造成薦椎左右、傾斜失衡,最先退化的便是脊椎間的避震器,影響椎間骨盤脊髓凸出,造成壓迫到坐骨神經,引起「酸、抽、痛、麻、痺」,平時要注意坐姿 肢體必要端正,不要長時間維持同一姿勢。

坐骨神經痛原因

坐骨神經痛主要是骨刺、椎間盤突出、骨骼滑脫、腫瘤等壓迫到神經所致。

但形成骨刺、椎間盤突出、骨骼滑脫最主要原因是跌撞、車禍、搬重物、運動傷害、長久姿勢不良、過度勞動等因素造成損傷,長期經久未給予適量的治療,受損傷的筋骨逐漸退化鬆動壓迫到神經,引起酸抽痛麻木。

若頸椎5、6、7節神經受壓迫,一樣會造成肩頸症候群,由頸肩、膏肓至手臂、手指酸痛麻木。

若腰椎4、5節神經受壓迫,就造成腰臀、大小腿、腳底酸痛麻木,也就是坐骨神經痛。

1、坐骨神經痛最典型就是腰背、臀部變痛,彎腰會痛、疼痛感從腰臀放射到大小腿腳底。睡覺時翻身會痛,不能好好睡覺;不能久坐或久站;不能蹲下或蹲下去站不起來。

2、若頸椎5、6、7節壓迫神經,頸肩、背、手臂、手指變痛麻,手舉不高,有時頭痛頭暈。

3、一直未治好,病情加重,皮膚感覺遲鈍,肌肉萎縮,癱瘓、大小便困難、陽萎等。

4、坐骨神經痛,頸肩症候群通常發生在單側,間或一邊輕一邊重,較少雙側一起痛。

坐骨神經痛治療

1.西醫治療通常先給予消炎止痛、肌肉鬆弛劑加上復健治療,輕症者有效(是暫時性的),但對中老年坐骨神經痛患者,效果有限,最後建議開刀,開刀結果有好有壞,開好,阿彌陀佛,開壞,自負後果。

2.若是經過物治療(包括熱敷、推拿、拔罐、針灸、牽引);整瘠療法、西藥治療,坐骨神經酸痛麻未見明顯改善者,瑞泰張老中醫能夠幫忙治好專業值得推薦信賴。

1.避免彎腰搬重物,加重瘠椎負担的動作。

2.體胖者應適度減胖。

3.平時勿翹二郎腿,坐姿要端正成L型。

4.避免走長遠路,造成坐骨神経發炎。

5.可作游永運動,泡溫泉。

1.運動、車禍摔傷者。

2.常搬重物勞動者。

3.肥胖者

4.常做家務的家庭主婦。

5.老年人。

6.平時姿勢不良者。

風 濕 症

類風濕性關節炎 (又名萎縮性關節炎) 是一種病因尚未肯定的、具有關節炎病變的、慢性全身疾病。凡構成關節的各種組織,如滑膜、軟骨、韌帶、肌腱和骨骼等都有病變。本病早期有游走性的關節腫痛和運動障礙,晚期則關節僵硬和畸形,並有骨骼和骨骼肌萎縮。 (一)在病因方面:有免疫學、內分泌學和遺傳因素等學說。

寒冷、潮濕疲勞、營養不良、外傷、精神創傷等,尤其是前二者常為本病重要的誘發因素。

臨床表現:80%患者的發病年齡在20~45歲左右,以青壯年為多,女性多於男性。初發時起病緩慢,患者多先有幾周到幾個月的疲倦乏力、體重減輕、胃納不佳、低熱和手足麻木刺痛等前驅症狀。隨後發生某一關節疼痛、僵硬,當時關節外觀可無異常。

以後關節腫大日漸顯著,周圍皮膚溫熱、潮紅、自動或被動運動都引起疼痛。開始時可能僅一、二個關節受累,往往是游走性的。以後發展為對稱性多發性關節炎。關節的受累常從四肢遠端的小關節開始,以後再累及其他關節。

近側的指間關節最常發病,常呈梭狀腫大;其次為掌指、趾、腕、膝、肘、踝、肩和髖關節等,由於關節的腫痛和運動的限制,關節附近肌肉的僵硬和萎縮也日益顯著,以後即使急性炎症消散,由於關節內已有纖維組織增生,關節周圍組織也變得強硬。

隨著病變發展,患者有不規則發熱、脈搏加快、顯著貧血和情緒低落。病變關節最後變成僵硬而畸形。膝、肘、手指、腕部都固定在屈位,手指常在掌指關節處向外側成半脫臼,形成特徵性的尺側偏向畸形,此時患者對日常生活的活動,如穿衣、進餐、翻身等也需要人協助。關節受累較多的患者,因不能自己動彈而極度痛苦。

約10~30%患者在關節的隆突部位,如上肢的鷹嘴突、腕部及下肢的踝部等出現皮下小結。這種皮下結堅硬如橡皮,直徑自數毫米到3~4厘米不等。這種樹腸樣皮下小結不易被吸收,出現後常數月或數年不見消散。其出現常提示疾病處於嚴重活動階段。重度者陰莖未進入陰道,雙方尚未接觸或者是剛接觸見色動情就洩精。

此外,少數患者在疾病活動期有淋巴結和脾腫大。眼部可有鞏膜炎、眼色素層炎或色素膜結膜炎。心臟受累多為少年(一般10%),主要影響二尖瓣。

(文章內容出自於瑞泰中醫-張順航醫師 網頁更新日期:2013-06-28)

張順航醫師 親自診斷

依個人體質病症調配藥物

行醫三十年的臨床經驗,看病精心.細心.讓你安心

瑞泰中醫診所 諮詢專線:02-2371-0088

台北市萬華區康定路91號 ( 貴陽街口 )